In Austria e Germania,

il

termine tedesco per indicare il Capodanno è “

Neujahrstag”, ovvero il giorno del

nuovo anno.

Genericamente noi italiani amiamo definire la sera della

vigilia del primo dell’anno come “Capodanno” eppure, in Germania ed in Austria,

dove spesso le cose si fanno più precisamente che da noi, la notte dell’ultimo

dell’anno prende il nome di Notte di San Silvestro, meglio nota col semplice

termine tedesco di “Silvester” o

“Silvesternacht”.

Il termine “Silvestro” per l'ultimo giorno dell'anno risale

al nome di papa Silvestro I, che morì a Roma il 31 dicembre 335. Più tardi, quando la Chiesa abbinò il nome di un

santo a ogni giorno dell'anno, il 31 dicembre fu dedicato a questo papa. E così,

in molti paesi europei l'ultimo giorno dell'anno divenne semplicemente il "Silvestro".

Intorno al 19° secolo si dava maggior importanza all’Epifania (nota col nome di Erscheinung

des Herrn) che era considerata l’ “effettiva” fine dell’anno, poiché coincideva

con la fine delle festività del Natale. Tra quest’ultimo e l’Epifania era viva

la tradizione delle Rauhnächte (le

notti del fumo), come già accennato in precedenza, durante le quali si pensava

che gli esseri maligni girassero per i paesi irretendo le persone con la loro "wilde Jagd" (caccia selvaggia). Era quindi

usanza, anche nella notte dell’ultimo dell’anno, riempire casa con del fumo

d’incenso al fine di scacciare le presenze demoniache.

Johann Wilhelm Cordes (1824-1869): "Die Wilde Jagd"

Ritornando al Capodanno vero e proprio, all’epoca di Sissi

erano molti riti di passaggio verso il nuovo anno e spesso si ritrovano ancora

oggi sia in Austria che in Germani, nonché qui in Italia.

La tradizione più diffusa, legata alla cena dell’ultimo dell’anno, imponeva di lasciar pronta un po’

della cena preparata, e di consumarla nelle ore precedenti i

festeggiamenti fin dopo la mezzanotte:

questo era un omaggio al nuovo anno in modo che appena arrivato fosse iniziato nel

segno dell’abbondanza.

Il piatto più tradizionale servito nel corso della

cena era, come ben immaginabile, a base di pesce con contorno di verze, carote

e patate. Spesso si mangiava del formaggio, prodotto direttamente dalle

famiglie nel caso dei ceti più poveri, che era un bene primario e fonte di

sostentamento per bambini ed anziani.

Dopo la cena, mentre si mangiavamo noci, nocciole e uvetta,

che erano tutti simboli portafortuna, si beveva acqua o birra. Immancabile

sulle tavole tedesche era, ed è ancora oggi, il dolce di mandorle che prende il

nome di Neujahrsbrezel, le ciambelle

di Capodanno.

Si festeggiava anche mangiando dei biscotti creati ad arte per l’occasione. Spesso erano per lo più dei biscotti semplici, lievitati, o biscotti speziati con il cumino, nonostante che in molti ricettari vittoriani si trovava la dicitura di “New Years Cake” quando di torta come la consideriamo noi oggi non c’era niente! Nel caso di torte effettive spesso vi si nascondevano dentro degli oggettini simbolici, che avrebbero predetto il futuro a chi li avrebbe trovati.

A cavallo della mezzanotte,

nelle famiglie dei ceti più bassi, di solito si celebrava l’entrata del nuovo

anno brindando con del buon vino caldo o con la famosa Feuerzangenbowle (traducibile letteralmente col nome di

“punch con pinze infuocate"), una famosa bevanda alcolica del tutto

simile al vin brulè, preparata con vino rosso speziato

con cannella, chiodi di garofano e bucce d'arancia.

I cittadini preparavano quindi tredici cornetti di zucchero pressato, che venivano appoggiati su una grata, o nel mezzo di due barrette di metallo, mantenute da una bacinella contenente vino caldo e speziato. A mezzanotte erano soliti bagnare i cornetti di zucchero con del rum o altri tipi di liquore i cornetti, per poi darli fuoco.

Nel XIX secolo veniva chiamato anche Krambambuli,

per il suo tipico colore rosso, dato dal liquore all'amarena proveniente

da Danzica.

Questa particolare bevanda ebbe maggior successo quando

nel 1944 uscì il romanzo "Die Feuerzangenbowle", scritto da

Heinrich Spoerl al quale seguì il film con l'attore principale Heinz Rühmann.

Oggi in Germania non è Capodanno senza il Feuerzangenbowle!

I tedeschi usavano, allo scoccare della mezzanotte, arrotolare il vecchio calendario, legandolo con nove giri di filo rosso, per poi bruciarlo alla fiamma del caminetto, ripetendo “Brucia, brucia libero dai giorni passati, i dolori dell’anno vecchio non torneranno mai più”.

Si salutava il vecchio anno anche sparando con i propri fucili e

con dei petardi, mentre le campane della chiesa suonavano a gran festa, con lo

scopo di cacciare gli spiriti maligni.

Nelle famiglie più ricche, ovviamente, si festeggiava con

champagne e sparando fuochi d'artificio.

Capitava che l’ultimo dell’anno fosse festeggiato

addirittura in maschera!!

La differenza fra i ceti più bassi e quelli più ricchi,

esisteva anche nell’usanza di scambiarsi i “Neujahrsgeschenke”, letteralmente “regali dell’anno nuovo”. Nel

popolo, nelle campagne o sulle montagne di Baviera o Tirolo, spesso

consistevano in doni più materiali che spirituali come: piante, animali e vari

oggetti utili per la vita quotidiana di un contadino. Alla stessa maniera, ci

si recava anche dai vicini per porger questi doni simbolici e per scambiarsi

gli auguri. Non si mancava mai di portare in dono dei biscotti speziati (simili

ai Gingerbread inglesi) che prendevano il nome di Lebkuchen. Era considerato di

buon auspicio anche lo scambiarsi delle forme di formaggio, e così, come in

molti altri Paesi Europei, mangiare insieme le lenticchie. Un modo di cementare

la reciproca conoscenza e amicizia.

Fra i ceti più alti invece che regalare questi oggi si scambiavano

doni più consistenti, o delle somme di denaro.

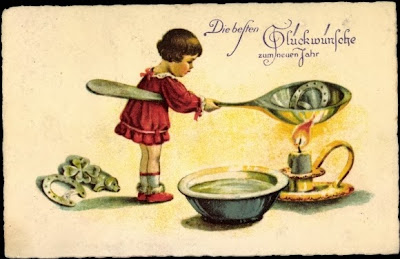

Era viva anche l’odierna tradizione del Bleigießen, un rudimentale gioco casalingo per predire il futuro.

Questo consisteva, e consiste ancora oggi, nel far fondere un pochino di piombo

in un cucchiaino, facendolo colare immediatamente all’interno di un contenitore

con dell’acqua fredda.

Secondo la forma che avrebbe assunto il piombo, la persona o

i suoi amici potevano predire come sarebbe stato l’anno nuovo: un cuore o

un anello simboleggiavano un'unione futura, una nave prediceva

un viaggio, mentre forme di animali significavano prosperità ed abbondanza per

la famiglia. L’unica forma non auspicabile era una perfetta sfera, poiché significa

che la fortuna sarebbe rotolata via con l’arrivo del nuovo anno.

Ancora oggi il Bleigießen è un gioco casalingo di gran moda

in Germania, tant’è ce sono venduti dei kit appositi, con un libretto per l’interpretazione

delle forme.

Era usanza anche quella di recarsi alla messa sia il giorno

dell’ultimo dell’anno, che quello del primo, ringraziando la Madonna con il canto del

Te Deum. Un tempo si era certamente molto più religiosi e credenti di oggi! Di pari passo ai Canti di Natale, videro la luce anche alcuni

canti per il Capodanno che ancora oggi appartengono al repertorio delle canzoni

di fine anno, come nel caso di: “Das Alte

ist vergangen, das Neu’ hat angefangen”. Molti di questi furono creati apposta per l'Epifania, ma successivamente inglobati fra i canti di Natale.

Altrettanto popolare nel 19° secolo, come per il Natale, era

l’usanza di scambiarsi dei bigliettini

d’auguri per Capodanno. Nella prima metà dell’Ottocento erano spesso

realizzati artigianalmente con decoupage e carte piegate mentre, dal 1872 circa,

furono dati alle stampe i primi veri e propri biglietti di auguri di Capodanno.

Come nelle “Victorian’s postcards”,

le “Neujahrswünsche Postkarten”

(biglietti d’auguri per il nuovo anno) mostravano diverse scene invernali, con

bambini e animali, grandi orologi segnanti la mezzanotte, nonché la semplice scritta di buon augurio

“Frohes Neues Jahr” o similari. Ogni figura ritratta aveva un proprio

significato: un ferro di cavallo era segno di buon augurio poiché ci si

lasciava la vecchia vita alle spalle, un trifoglio o quadrifoglio era sinonimo

di fortuna, maiali (mio Dio, erano in ogni cartolina!) significavano

abbondanza,

Spesso mostravano invece un vecchietto canuto dalla lunga

barba, sovrastato o scacciato da un bambino di pochi anni, mentre tutto intorno

era un turbinio di colori e di fiori… Segno che un vecchio anno se ne stava

andando, lasciando spazio ad un anno più giovane.

Altre cartoline invece mostravano le prime scene

primaverili, con lo sciogliersi della neve, gli uccellini in cielo, conigli che

anticipavano la venuta della Pasqua, funghetti e fiori di ogni sorta.

Superstizioni del

Capodanno:

Al tempo di Sissi, nell’Ottocento, erano moltissime le

superstizioni legate a questa ricorrenza. Già di per se Sissi era molto

superstiziosa e metteva in atto moltissimi espedienti per portare la fortuna dalla

propria parte. Ma di questo parlerò certamente più avanti!

Nel XIX secolo, nei paesi tedeschi, a Capodanno si diceva

che se la prima persona che si incontrava dopo la mezzanotte era un prete o un medico, ma anche un

portalettere o un campanaro, c’era da preoccuparsi perché non erano di certo di

buon auspicio!

Stessa cosa diceva nel caso di una donna o anche di una vecchietta,

specialmente se proprio la donna augurava un felice anno nuovo ad uomo: c’era

da temere la sfortuna e probabilmente l’anno nuovo sarebbe stato un disastro!!

Baciarsi sotto un ramoscello di vischio la sera di Capodanno

è ormai una tradizione consolidata ma lo era anche sul finire del XIX secolo e

si riteneva che portasse fortuna, soprattutto appeso sulla porta di casa per allontanare

gli spiriti maligni, e che proprio il vischio proteggesse l’amore e gli

innamorati. Regalare del vischio invece era un gesto considerato portatore di

serenità, salute e fortuna.

+Die+Wilde+Jagd.jpg)